技術コラム

【図表あり】機械加工における砥石とは?構造などの基礎を解説!

発行日:2025年8月25日

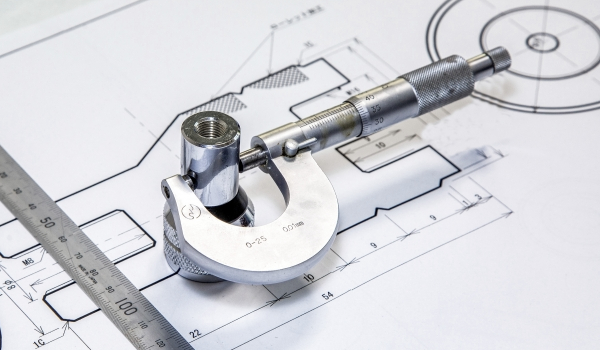

砥石とは

研削加工用の砥石は、無数の硬い砥粒(とりゅう)で金属表面を少しずつ削り、ミクロンオーダーの寸法精度や表面仕上げを実現できます。切削加工のバイトやエンドミルは鋭い刃で一度に比較的多くの材料を除去し、形状を素早く作るのに適します。一方、砥石は微小切込みで削るため寸法仕上げに優れ、バリや歪みが少ないのが特徴です。また、焼入れ鋼など高硬度材の加工にも適しています。

砥石には様々な種類があり、その選択次第で、精度や仕上がりは大きく変わります。

加工面の違い

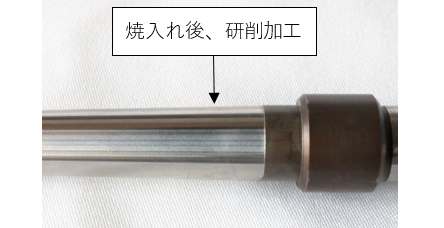

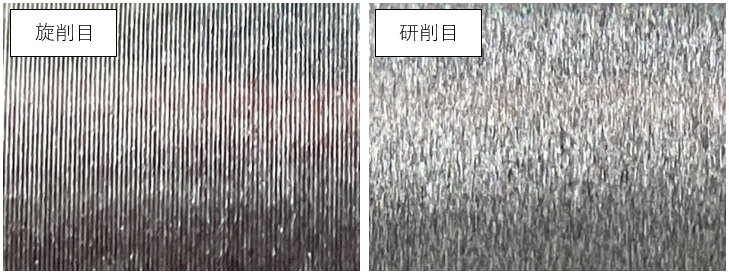

上述の加工方法の違いから、切削加工と研削加工の挽き目には違いがあります。下記は丸物部品を旋削加工で削り出した加工面と、熱処理後に研削加工を施した例です。

図1.円筒研削盤で研削加工を行った丸物部品

図2.旋削加工のみを行った加工面(左)と、研削加工を行った加工面(右)

研削と研磨の違い

よく混同されがちなこの2つですが、実は目的が異なります。

・研削(けんさく):寸法や形状を正確に仕上げる加工

・研磨(けんま):表面を滑らかに、美しく仕上げる加工

どちらも「削る」という点では共通していますが、目的や使用する工具、仕上がりが異なります。研削は切削よりも細かく削り、研磨は凹凸を擦り取るようなイメージです。なお、研磨でも砥石を使う場合があり、砥石の多様性がここにも表れています。

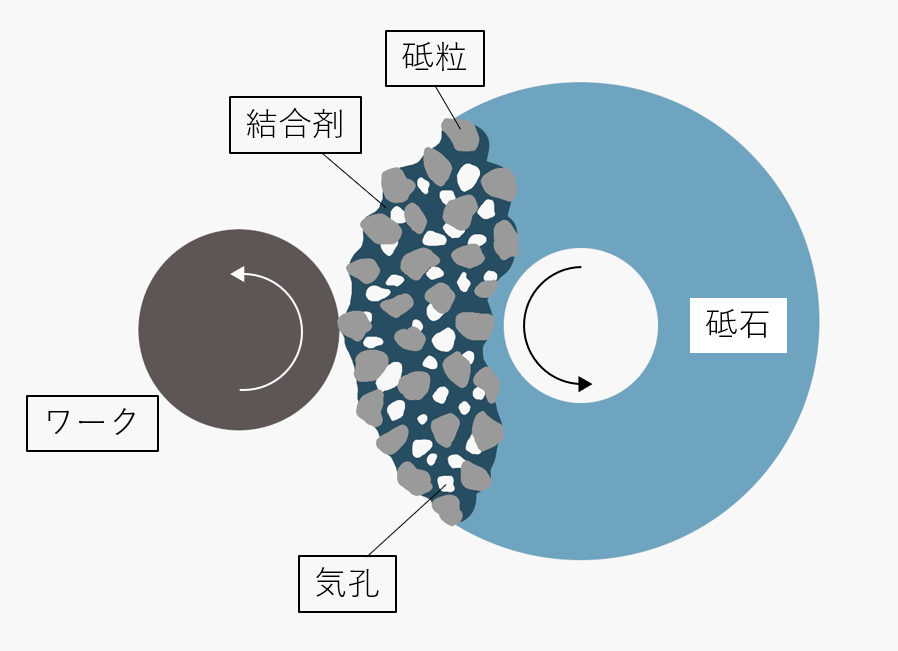

砥石の3要素

砥石とは、「硬い粒(砥粒)」を固めて作られた工具で、主に金属やセラミックなどを削るために使われます。その基本構造は以下の3つの要素から成り立っています。

図3.砥石の構造

砥粒(とりゅう)

ワークを実際に削る「刃」の役割を持つ粒子のこと。硬度や耐摩耗性が高い。

結合剤(けつごうざい)

砥粒を一定の形状に固めるための「接着剤」のような役割。ボンドとも呼ばれる。

気孔(きこう)

削りかすや熱を逃すための隙間。加工効率や冷却性に影響する。意図的に設計されるもので、造孔剤(ぞうこうざい)などを使用して空気の層を作る。

砥石は単なる「石」ではなく、この3つの要素のバランスによって性能が大きく変わります。

主な砥石の種類

砥石の種類は、主に使われている「砥粒」の種類によって分類されます。ここでは代表的な砥粒と、それぞれの特徴や用途をご紹介します。

主な砥粒の種類と特徴

選定のポイント

・加工対象が鉄系材料なら「アルミナ系(A・WA)」を使うのが一般的

・非鉄・硬質材なら「GC」や「ダイヤモンド砥石」

・焼入れ鋼や高精度が必要な加工には「CBN砥石」

また、砥石には「粒度(りゅうど)」や「結合度」といったパラメータもあり、加工の目的(粗削りか仕上げか)によって使い分ける必要があります。最近では、各社で用途範囲の広いものも販売されています。

表記の一例

砥石には必ず、砥粒の種類や粒度、結合度などを明記した検査表が付属しています。表示レイアウトはメーカーごとに異なりますが、多くは次のような順で記載されています。

図4.砥石の検査表示例

・粒度:数値が小さいほど粒が粗く、大きくなるほど細かくなります。また、粒の粗いものを「F+数字」、粒の細かいものを「#+数字」と表記します。

・結合度:Nとは、砥石の硬さの度合いを表しており、Aに近いほど柔らかく、Zに近いほど硬いという意味になります。

・補助記号:メーカーによって更に細分化された種類を示したものです。必ずしも記載されているものではありません。

砥粒の色と砥石の色

砥石には白、褐色、青、緑など、さまざまな色があります。これは砥粒が持つ素材由来の“色”や、結合剤の色、そして企業が独自に着色しているものなど多くの製品があります。更に数種類の砥粒を混ぜ合わせた砥石では、割合によって色が変化することも。「見た目の色で種類が分かる」と安易に判断してしまうと、加工ミスや工具の破損にも繋がります。

砥石を選ぶときは必ず、色ではなく“仕様(材質・粒度・結合剤の種類など)”を確認しましょう。

初心者がつまずきやすいポイント

初心者が陥りやすいのが、「見た目が同じだから同じ性能」と思い込むことです。

たとえば…

・砥石の材質が合っていないと、加工中に焼けが発生したり、振動(ビビリ)が出る

・早期摩耗で加工精度が出ない

・色だけで選んで失敗

見た目や価格だけで判断せず、仕様をしっかり確認しましょう。

使い方とメンテナンスの基本

砥石を長く、安定して使うにはメンテナンスも重要です。ちょっとした習慣が、加工の安定性と工具寿命に大きく影響します。

バランス管理

バランスピースという重石の位置を調整して、砥石の重さのバランスを整える重要な工程です。砥石は、成型する際に重い部分と軽い部分が出来ます。バランス調整せずに加工を行うと、遠心力が掛かって偏芯し、研削ムラや破損の原因となります。また、現在ではオートバランサー機能が搭載された機械もあります。

ドレッシング

ドレッサーという砥石用の工具で表面を整えます。気孔の目詰まりや、摩耗した砥粒を取り除くことで、砥石の切れ味が再生します。

ツルーイング

砥石の形状を整える工程です。表面の振れを修正したり、ワークの形状に合わせて成形した砥石を調整する際に有効です。

保管方法

湿気や衝撃に注意が必要です。砥石の破損を防ぐため、メーカーが推奨する方法や向きで保管しましょう。

まとめ

・砥石は「砥粒」「結合剤」「気孔」の3つの要素のバランスによって、性能が大きく変わる。

・加工の目的(寸法精度か、表面仕上げか)に応じて「研削」と「研磨」を使い分ける。

・見た目や色だけで選ばず、仕様を確認する。

・砥石を設置する前に、バランス調整を行うことが重要。